Разрыв связок у собаки

Разрыв связок у собаки - достаточно распространённая патология у животных. Возникает в результате травм, чрезмерных нагрузок, при недоразвитии и ослаблении связочного аппарата, или же в результате разрушении его заболеваниями различной этиологии.

Причины возникновения болезни

В качестве примера рассмотрим разрывы связок суставов задней конечности, а именно ПКС коленного сустава и центральной связки тазобедренного.

Разрыв передней крестовидной связки коленного сустава, так же как и её надрыв - одна из частых причин хромоты тазовой конечности и одна из главных причин развития остеоартроза сустава. Диагностируется по комплексу признаков, характерными из которых является нестабильность, разболтанность коленного сустава, и эффект "выдвижного ящика".

Чаще наблюдается у собак крупных и гиганских пород, хотя и для мелких животных данная патология не чужда. Из нескольких десятков предложенных на сегодняшний день способов лечения подавляющее большинство - оперативные методики. Выбор способа лечения определяется прежде всего видом, породой и массой животного, морфологическими особенностями сустава и , конечно, предпочтениями оперирующего хирурга. Нами наиболее часто используются следующие методы:

- Синтез ПКС.

Стабилизация сустава лавсановыми имплататами, заменяющими утраченную переднюю крестовидную связку. Данный метод больше подходит собакам крупных пород и имеет несколько вариантов проведения и фиксации связки. Лавсановый материал так же, при разных вариантах, может иметь вид пучка нитей, или ленты, или плетёного шнура. Метод даёт хорошие результаты и часто импользуется нами. В послеоперационный период обязательно ограничение нагрузок на срок до 6 недель.

- Периартикулярная стабилизация.

Применима чаще у животных мелких пород и малой массы или при слабовыраженной хромоте. Техника операции сводится в укреплении капсулы до приемлемой стабильности сустава. Результат хороший.

- Методы остеотомии.

Применяются значительно реже и только в случаях выраженной деформации суставных поверхностей, в частности плато б. берцовой кости. Задача при такой операции - изменить угол контакта поверхностей и перераспределить нагрузки на коллатеральные связки и связку надколенника. Для высокой степени стабилизации сустава в послеоперационный период, мы часто применяем методы дополнительной внешней фиксации - это как пластиковый корсет на сустав. Он снимается через 2 недели, вместе со снятием швов. Послеоперационный уход при это способе более трудоёмок, но при правильном техническом исполнении операции - результат хороший.

Промеры на рентгенограмме до операции выравнивающей остеотомии, применяемой при разрыве ПКС. Угол плато большеберцовой кости на снимке 22,6 градуса.

Те же промеры после операции. Угол плато стал 5,5 градусов. Из большеберцовой кости выпиливается клин и фрагменты соединяются пластиной (на фото). Лечебный эффект при такой технике стабилизации заключается в исключении соскальзывания сустава при разрыве ПКС за счет выравнивания наклона.

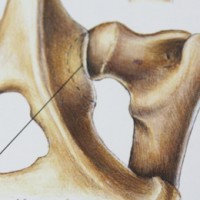

Схематичное изображение разрыва ПКС, стрелкой указано место повреждения.

Операции по лечению разрыва передней крестовидной (краниальной) связки не очень зрелищны. Весь оперативный прием осуществляется внутри и около сустава. На послеоперационных рентгеновских снимках восстановленную связку не видно. При разных техниках можно на рентгене увидеть металлическую клипсу-зажим, или пластину с шурупами. Так что снимки не особо информативны. Успех определяется в отсутствии ортопедических расстройств, хромоты и болезненности у прооперированных животных. Срок реабилитации обычно - 6 недель.

Вывих тазобедренного (ТБС) сустава.

Происходит по причине травм, недоразвития или ослабления связочного аппарата или разрушением связок в результате заболеваний различной этиологии. В результате вывиха происходит разрыв основной - центральной связки тазобедренного сустава.

Чаще всего наблюдается дорсо-краниальный вывих ТБС, когда головка бедренной кости выходит из вертлужной впадины вперёд и вверх. Диагноз ставится на основе анамнеза, осмотра, пальпации и рентгенографических изменений. Обычно конечность с вывихом наклонена как бы под живот, сильно хромает и, при пальпации, или попытке придания лапе нормального положения, ощущается выраженная крепитация (скрип) в травмированном суставе. Кроме того конечность легко, но болезненно ротируется (крутится) в месте сочленения с костями таза.

Положение конечности при вывихе тазобедренного сустава с разрывом закрепляющих его связок. Лапа приподнята, как бы немного укорочена и "занесена" под туловище. Опора на такую конечность не возможна. При попытке наступить на нее она подламывается внутрь и не выдерживает нагрузки. К тому же пораженная лапа, как правило, сильно болезненна.

Виду особенностей строения переферического скелета животных, а так же "благодаря" горизонтальному расположению туловища, закрытое вправление ТБС часто неэффективно, и в скором времени может привести к рецидиву. Приоритет отдаётся хирургическим техникам стабилизации ТБС. Если вывихнутый сустав вообще не лечить, то в скором времени это приведёт к полной потере функции конечности и образованию сильнейших болей в месте костного контакта.

При отсутствии разрушений ТБС, и при нормальной его анатомической структуре, для его стабилизации нами применяются 2 основных методики.

- Синтез (восстановление) центральной связки лавсановыми имплантатами.

Результат очень хороший. Прооперированные животные начинают жить полноценной жизнью сразу же после вмешательства.

К сожалению этот метод плохо подходит кошкам или собакам до 10 кг. - как осложнение бывает асептический некроз. Таким животным больше применима:

- Эксцизионная (ампупационная) артропластика.

Головку бедренной кости специальным способом удаляют с изоляцией контакта от суставной впадины. Несмотря на кажущуюся травматичность такого способа результат,в большинстве случаев, хороший. Метод показан мелким животным, а так же иногда используется при оперативном лечении дисплазии тазобедренных суставов.

Нормальное расположение головки в суставе.

Вывих тазобедренного сустава на рентгеновском снимке.

А это случай, когда в угоду ортопедии приходится не восстанавливать, а наоборот - фигурно разрушать связки и синтезировать новые. На фото: пациент с врожденной патологией задней конечности - рекурвацией суставов, осложненных контактурами.

Коленный и скакательный суставы у этой собаки развивались так, что оказались вывернуты ровно в противоположную сторону. Из-за этого лапка была полностью не функциональной, не гибкой и иссохшей, как палочка.

Для восстановления функциональности и опороспособности такие конечности приходится дозированно "ломать" в суставах, придав им необходимую, правильную конфигурацию и фиксировать в этом положении на месяц.

Ниже представлены фото этапов подобной операции у котенка. Они более информативны и понятны по технике исполнения.

Внешние пружинные фиксаторы, после придания конечности правильной конфигуративной формы, устанавливаются на всем протяжении лапы и обеспечивают ее правильное положение и гибкость суставов. Конструкция снимается через месяц. Далее следует как можно больше конечность развивать: бегать и нагружать. Постепенно мышечная масса восстановится. У этого котенка полная реабилитация заняла почти полгода. Теперь уже ничего не напоминает о его бывшей инвалидности. Но это произошло только благодаря быстрому решению вопроса в молодом возрасте.

После любой, из предложенных в этом разделе операций, очень важна ранняя функциональная нагрузка. То есть прооперированному животному не просто можно, а обязательно нужно двигаться и чем раньше, чем лучше. Начало двигательной активности и ее дозировка, само собой, разрешаются и регулируются лечащим врачом.

Доктор ветеринарной медицины М. Шеляков